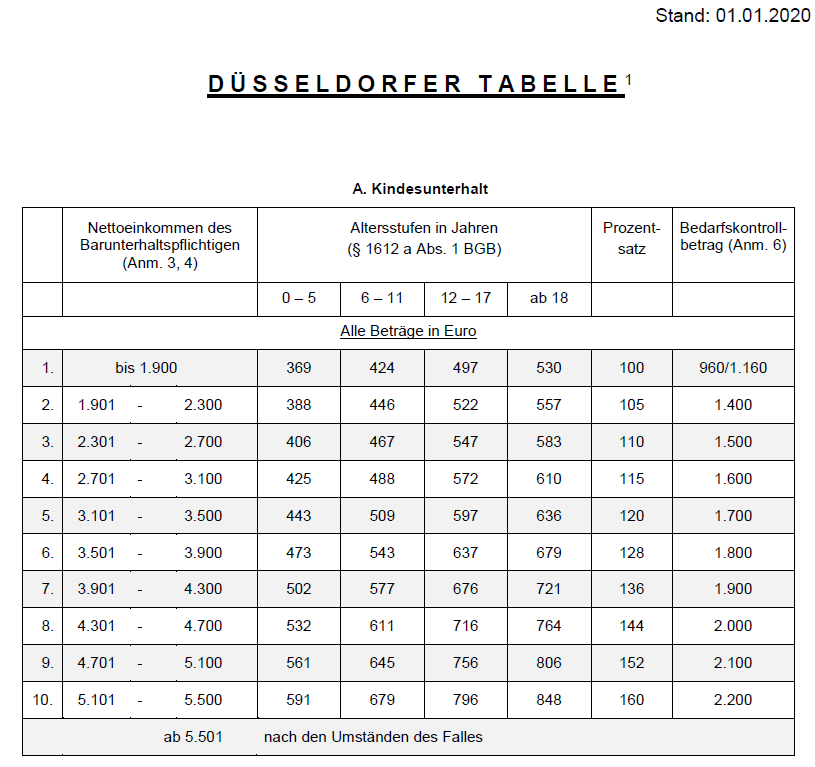

Aktuelle Düsseldorfer Tabelle (Stand 01.01.2020)

Streupflichten im Winter und Mitverschulden

Bundesgerichtshof zum Lottogewinn im Zugewinnausgleich

Einsatz des Kapitalvermögens für den laufenden Kindesunterhalt

Ausgleichsansprüche nach Scheitern einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft.

Gesetzliche Neuregelung beim nachehelichen Unterhalt ab dem 01.03.2013

Ehescheidung und Zugewinnausgleich, neue Entscheidung des Bundesgerichtshofes

Ehevertrag - heut zu Tage ein Muss? (Teil 1)

Aktuelles vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zum Thema Ehevertrag

Aktuelle Düsseldorfer Tabelle (Stand 01.01.2020)

Streupflichten im Winter und Mitverschulden

Zu dieser Frage hat sich der Bundesgerichtshof jüngst geäußert (Urteil vom 20. 6. 2013 - III ZR 326/12).

Der Verantwortliche muss seiner winterlichen Räum- und Streupflicht regelmäßig für die Zeiten des normalen Tagesverkehrs, d.h. unter Umständen schon um 07.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 09.00 Uhr, nachkommen. Die Gehwege entlang des Grundstücks sind in der Breite von mindestens einem Meter unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. sofort nach dem Entstehen von Eisglätte zu räumen oder zu streuen (z.B. mit Sand oder Splitt, nicht mit Salz). Je nach Witterungsbedingungen kann es erforderlich sein, dies auch mehrfach am Tag vorzunehmen.

Gegebenenfalls richten sich Inhalt und Umfang auch nach den konkreten Umständen des Einzelfalls unter dem Vorbehalt des Zumutbaren (Bundesgerichtshof, Urteil vom 16.06.2012 - VI ZR 138/11; in: NJW 2012, S. 2727). Es sind innerörtliche Gehwege grundsätzlich zu bestreuen, soweit sie nicht einer reinen Abkürzungsfunktion dienen.

Die (Mit-) Haftung des Geschädigten kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht. Setzt sich z.B. ein Fußgänger ohne zwingende Notwendigkeit einer erkannten Glättegefahr aus, so begründet dies ein Mitverschulden. Ein Verursachungsbeitrag des Geschädigten kann allgemein darin gesehen werden, wenn sein Handeln von einer ganz besonderen Sorglosigkeit gekennzeichnet ist. Derartiges kann dann der Fall sein, wenn sich ein Fußgänger auf eine erkennbar spiegelglatte Eisfläche begibt.

Daher sollte jeder Grundstückseigentümer seine diesbezüglich bestehenden Verpflichtungen beachten. Bei bestehenden Haftpflichtversicherungen kann es bei grob fahrlässigem Verstoß hiergegen zur Leistungsverweigerung bzw. zum Regress von der Versicherung kommen.

Bundesgerichtshof zum Lottogewinn im Zugewinnausgleich

Der Bundesgerichtshof hat jüngst entschieden (Beschluss vom 16.10.2013, Aktenzeichen: XII ZB 277/12), dass ein in der Ehe erzielter Lottogewinn eines Ehegatten bei der Ehescheidung im Rahmen des Zugewinnausgleichs zu berücksichtigen ist.

Dies gilt auch, wenn die Ehegatten bereits seit längerer Zeit getrennt leben und sich anderen Partnern zugewandt haben.

Die Ehe bestand im vorliegenden Fall seit dem Jahre 1971. Die Ehegatten trennten sich im Jahre 2000 und seit dem Jahre 2001 lebte der Ehemann mit einer neuen Partnerin zusammen. Zusammen mit dieser erzielte er im Jahre 2009 einen Lottogewinn von knapp 1 Mio €.

Für den seitens der Ehefrau im Scheidungsverfahren geltend gemachten Anspruch auf Zugewinnausgleich betreffend die Hälfte des Anteils des Ehemannes hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass ob dieser als sogenanntes privilegiertes Anfangsvermögen nach § 1374 Abs. 2 BGB bei der Berechnung des Zugewinns unberücksichtigt kann.

Insoweit hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass auch ein während der Zeit des Getrenntlebens von einem Ehepartner erzielter Lottogewinn nicht in analoger Anwendung von § 1374 Abs. 2 BGB als sogenanntes privilegierter Vermögenszuwachs zu betrachten ist, denn einem solchen Vermögenszuwachs liegt keine einer Erbschaft oder einer Schenkung ähnliche persönliche Beziehung zwischen dem Zuwendenden und dem begünstigten Ehegatten zugrunde.

Ebenso kann die Zahlung auch nicht wegen des Vorliegens einer grober Unbilligkeit nach § 1381 Abs. 1 BGB verweigern werden. Die hierfür in Betracht kommende lange Trennungszeit stellt keine solche Härte, die ausnahmsweise dem Zahlungsanspruch entgegen gehalten werden könnte, dar.

Dies gilt auch für die Tatsache, dass dem Lottogewinn jede Beziehung zur ehelichen Lebensgemeinschaft fehlt. Hier verweist der Bundesgerichtshof darauf, dass der Gesetzgeber in der Ausnahmeregelung des § 1374 Abs. 2 BGB ausdrücklich nicht nach der Art des Vermögenserwerbs unterschieden hat.

Ebenso führte eine - von der Rechtsprechung häufig vorgenommene - Gesamtbetrachtung aller im Fall relevanten Umstände auch nicht zum Vorliegen einer groben Unbilligkeit, vor allem da die Ehe schon bei der Trennung seit 29 Jahren bestanden bestanden hatte und aus ihr drei gemeinsame Kinder hervorgegangen sind.

Unter dem Aspekt der Einzelfallgerechtigkeit mag dieses Ergebnis verwundern. Der Ehefrau nach einer durchaus langen Trennungszeit noch einen Zahlungsanspruch auf einen Betrag in Höhe von ca. 240.000,- € zuzusprechen, zu dem sie in keiner Weise beigetragen hat, erscheint ungerecht. Andererseits hat der Gesetzgeber die Ausnahmeregelung in § 1374 Abs. 2 BGB bewußt eng gefasst. Im Zeitpunkt des Inkrafttreten des BGB gab es auch schon Lotterien, so dass auch nicht eingewandt werden kann, der Gesetzgeber habe damals, d.h. im Jahre 1900, eine derartige Konstellation noch nicht vor Augen haben können.

Einsatz des Kapitalvermögens für den laufenden Kindesunterhalt

Nicht nur Ehen können scheitern, sondern auch nichteheliche Lebensgemeinschaften. Hier stellt sich dann ebenfalls die Frage, ob und wie frühere finanzielle Zuwendungen eines Partners im Hinblick auf den Fortbestand der Gemeinschaft ausgeglichen werden können. In einem aktuellen Urteil hat der Bundesgerichtshof hierzu Stellung genommen (Urteil vom 08.05.2013 - XII ZR 132/12, in NJW 20013, S. 2187 ff.). Es ging dabei u.a. um die Darlehensraten für den Erwerb einer Immobilie durch den einen Partner, die der andere Partner jedoch allein getragen hatte.

Ein solcher Ausgleichsanspruch kommt in Betracht, wenn der Leistung die Vorstellung zugrunde lag, dass die Lebensgemeinschaft Bestand haben werde. Es sind aber nicht alle Zuwendungen auszugleichen. Außen vor bleiben die Aufwendungen des täglichen Lebens, die auch ohne Erwartung des Fortbestands der Lebensgemeinschaft entstanden wären. ?Ein korrigierender Eingriff ist grundsätzlich nur gerechtfertigt, wenn dem Leistenden die Beibehaltung der durch die Leistung geschaffenen Vermögensverhältnisse nach Treu und Glauben nicht zuzumuten ist.? (a.a.O. S. 2188, Rn. 21).Zu beachten ist hierbei die Dauer der Lebensgemeinschaft, das Alter der Beteiligten, die Art und der Umfang der erbrachten Leistungen, die jeweiligen Einkommens- und Vermögensverhältnisse und die noch vorhandene Vermögensvermehrung.

Im vorliegenden Fall hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass für einen Ausgleichsanspruch grundsätzlich nur solche Leistungen in Betracht kommen, die deutlich über die Miete hinausgehen, die für eine angemessene Wohnung zu zahlen gewesen wäre.

Dies gilt auch, wenn der eine Partner durch eigene Arbeitsleistungen zum Aufbau der Immobilie beiträgt. Hier kann nur das zurück gefordert werden, was erheblich über bloße Gefälligkeiten oder das Erfordernis des täglichen Zusammenlebens hinausgeht und bei wirtschaftlicher Betrachtung zu einem messbaren, dauerhaften Vermögenszuwachs beim anderen Partner geführt hat.

Z.B. baut der Partner auf eigene Kosten und mit eigener Arbeitskraft im Objekt ein Badezimmer, wird nach einem Zusammenleben von mehr als 10 Jahren, dies von den Parteien abgewohnt sein, so dass hierfür keine Ausgleichansprüche bestehen. Anders kann es sein, wenn die Übernahme der Darlehensraten oder die Aufwendung eigenen Vermögens für den Kauf den Wert des Eigentums des anderen deutlich erhöht.

Hier in der gerichtlichen Praxis eine Abgrenzung zu finden, wird nicht einfach sein. Es wird wieder einmal auf den Einzelfall ankommen.

Sinnvoll ist es daher, auch im Falle einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, bereits frühzeitig die Abwicklung nach einem etwaigen Scheitern vertraglich zu regeln. Dies gilt insbesondere, wenn eine Immobilie erworben werden soll.

Ausgleichsansprüche nach Scheitern einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft.

Nicht nur Ehen können scheitern, sondern auch nichteheliche Lebensgemeinschaften. Hier stellt sich dann ebenfalls die Frage, ob und wie frühere finanzielle Zuwendungen eines Partners im Hinblick auf den Fortbestand der Gemeinschaft ausgeglichen werden können. In einem aktuellen Urteil hat der Bundesgerichtshof hierzu Stellung genommen (Urteil vom 08.05.2013 - XII ZR 132/12, in NJW 20013, S. 2187 ff.). Es ging dabei u.a. um die Darlehensraten für den Erwerb einer Immobilie durch den einen Partner, die der andere Partner jedoch allein getragen hatte.

Ein solcher Auagleichsanspruch kommt in Betracht, wenn der Leistung die Vorstellung zugrunde lag, dass die Lebensgemeinschaft Bestand haben werde. Es sind aber nicht alle Zuwendungen auszugleichen. Außen vor bleiben die Aufwendungen des täglichen Lebens, die auch ohne Erwartung des Fortbestands der Lebensgemeinschaft entstanden wären. "Ein korrigierender Eingriff ist grundsätzlich nur gerechtfertigt, wenn dem Leistenden die Beibehaltung der durch die Leistung geschaffenen Vermögensverhältnisse nach Treu und Glauben nicht zuzumuten ist." (a.a.O. S. 2188, Rn. 21).Zu beachten ist hierbei die Dauer der Lebensgemeinschaft, das Alter der Beteiligten, die Art und der Umfang der erbrachten Leistungen, die jeweiligen Einkommens- und Vermögensverhältnisse und die noch vorhandene Vermögensvermehrung.

Im vorliegenden Fall hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass für einen Ausgleichsanspruch grundsätzlich nur solche Leistungen in Betracht kommen, die deutlich über die Miete hinausgehen, die für eine angemessene Wohnung zu zahlen gewesen wäre.

Dies gilt auch, wenn der eine Partner durch eigene Arbeitsleistungen zum Aufbau der Immobilie beiträgt. Hier kann nur das zurück gefordert werden, was erheblich über bloße Gefälligkeiten oder das Erfordernis des täglichen Zusammenlebens hinausgeht und bei wirtschaftlicher Betrachtung zu einem messbaren, dauerhaften Vermögenszuwachs beim anderen Partner geführt hat.

Z.B. baut der Partner auf eigene Kosten und mit eigener Arbeitskraft im Objekt ein Badezimmer, wird nach einem Zusammenleben von mehr als 10 Jahren, dies von den Parteien abgewohnt sein, so dass hierfür keine Ausgleichansprüche bestehen. Anders kann es sein, wenn die Übernahme der Darlehensraten oder die Aufwendung eigenen Vermögens für den Kauf den Wert des Eigentums des anderen deutlich erhöht.

Hier in der gerichtlichen Praxis eine Abgrenzung zu finden, wird nicht einfach sein. Es wird wieder einmal auf den Einzelfall ankommen.

Sinnvoll ist es daher, auch im Falle einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, bereits frühzeitig die Abwicklung nach einem etwaigen Scheitern vertraglich zu regeln. Dies gilt insbesondere, wenn eine Immobilie erworben werden soll.

Das "Montagsauto"

Der Bundesgerichtshof hat in einem aktuellen Urteil sich zum Begriff eines Neufahrzeugs als sog. "Montagsauto" geäußert (Urteil vom 23.01.2013 - VIII ZR 140/12). Das Auftreten vieler, verschiedener Mängel kann die Annahme rechtfertigen, dass sich das Fahrzeug auf Dauer nicht komplett mangelfrei halten lassen wird. In diesem Fall kann der Käufer auch ohne eine Fristsetzung zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt sein. Ansonsten muss er dem Verkäufer - auch mehrfach - die Gelegenheit zur Reparatur geben.

"Ein Neufahrzeug ist dann als "Montagsauto" zu qualifizieren, wenn der bisherige Geschehensablauf aus Sicht eines verständigen Käufers bei wertender und prognostischer Betrachtung die Befürchtung rechtfertigt, es handele sich um ein Fahrzeug, das wegen seiner auf herstellungsbedingten Qualitätsmängeln – namentlich auf schlechter Verarbeitung – beruhenden Fehleranfälligkeit insgesamt mangelhaft ist und das auch zukünftig nicht über längere Zeit frei von herstellungsbedingten Mängeln sein wird" (BGH s.o.).

Wann dies der Fall ist, unterliegt aber dem richterlichen Bewertungsspielraum. Kriterien hierfür sind u.a. das Verhältnis der Beseitigungskosten zum Kaufpreis, die Anzahl der Behebungsversuche bei einem konkreten Fehler, die Anzahl der Mängel, der Zeitraum des Auftretens der Mängel, die Konzentration der Mängel auf einen sicherheitsrelevanten Bereich.

Ob damit eine Rechtssicherheit im Hinblick auf für einen durchschnittlichen Käufer erkennbare Sachverhaltslage geschaffen wird, bleibt abzuwarten. Von einem vorschnellen Rücktritt muss daher auch bei verschiedenen, fehlgeschlagenen Nachbesserungsversuchen an einem Neufahrzeug abgeraten werden.

Gesetzliche Neuregelung beim nachehelichen Unterhalt ab dem 01.03.2013

Am 1. 3. 2013 ist in §1578b eine Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches in Kraft getreten, mit der Härten, die es nach der Unterhaltsreform im Jahre 2008 bei der Scheidung von Ehen mit langer Ehedauer gegeben hat, wieder beseitigt werden sollen.

Die Familiengerichte haben nun bei der Bemessung der Unterhaltsansprüche eines Ehegatten nach der Scheidung zwingend auch die lange Ehedauer zu berücksichtigen und u.a. nicht nur die sog. "ehebedingten Nachteile".

Insbesondere bei langer Ehedauer haben meist die Ehefrauen aufgrund der Erziehung von Kindern in ihrer beruflichen Tätigkeit erheblich zurückstecken müssen; d.h. keine oder nur eine deutlich verminderte Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit vorgenommen. Ausbildungsadäquate berufliche Karrieren waren nicht oder nur bedingt möglich, weil sich die Eheleute auf ein traditionelles Rollenverständnis der "Hausfrauenehe" geeinigt hatten. Nach der Scheidung ist es dann der Ehefrau in der Regel nicht mehr möglich, eine ihrer Qualifikation entsprechende Tätigkeit zu finden, die es ihr ermöglicht, ihren Lebensunterhalt - so wie vom Gesetzgeber im Jahre 2008 gefordert - ganz oder überwiegend selbst zu finanzieren.

Es wird zukünftig auch unter Billigkeitsaspekten eigenständig die Dauer der Ehe zu berücksichtigen sein, d.h. auch wenn keine ehebedingten Nachteile vorliegen. Es soll der besser verdienende Ehegatte auch nach der Scheidung aus dem "Geschäftsmodell" der Ehe unter dem Aspekt der gescheiterten Lebensplanung noch weiterhin in Anspruch genommen werden.

Die sog. "Billigkeit" bedeutet, dass es unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen auf die Umstände des Einzelfalls ankommen wird und man auch noch nicht vorhersagen kann, welche Kriterien hierfür von der Rechtsprechung entwickelt werden.

Verständlicherweise gibt es hierzu noch keine veröffentlichten Entscheidungen, so dass über die Auswirkung dieser Gesetzesänderung in Zukunft noch zu berichten sein wird.

Verkehrsunfall und Mietwagen

Nach einem Verkehrsunfall stellt sich oft die Frage nach der Notwendigkeit der Anmietung eines Ersatzfahrzeugs für die Dauer der Reparatur.

Während früher die Anmietung eines Fahrzeugs auch zu einem teureren sog. "Unfallersatztarif" bei

der Schadensregulierung keine Probleme bereitete, sofern dieses in der Nutzungsentschädigungstabelle

von Sanden/Danner/Küppersbusch eine Gruppe tiefer eingestuft war, hat diese Praxis in den vergangenen

Jahren eine Änderung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung erfahren.

Unter dem Aspekt der Schadensminderungspflicht wird nun verlangt, dass der Geschädigte sich erkundigt, ob ein Ersatzfahrzeug auch zu dem günstigeren

"Normaltarif" angemietet werden kann (vgl. etwa BGH, Urteil vom 19.4.2005, Az. VI ZR 34/04). Zur Vermeidung von Problemen der Regulierung sollte der

Geschädigte daher in der Regel ein bis zwei Angebote anderer Vermieter einholen. Nur wenn die höheren Mietwagenkosten durch die besondere Unfallsituation

(z.B. Nachts auf der Autobahn) erforderlich waren, werden diese erstattet werden. Hierfür ist allerdings der Geschädigte auch beweispflichtig.

In der Entscheidung vom 08.03.12 hat der Bundesgerichtshof diese Rechtsprechung (Az.: 1 ZR 85/10) bestätigt. Es wird inzwischen vom Geschädigten verlangt

werden können, sich beim Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers zu erkundigen, ob dieser mit einem örtlichen Autovermieter zusammenarbeitet, der

einen günstigeren Tarif anbietet oder aber dessen diesbezüglichen Hinweisen nachzukommen.

Dies sollte unbedingt beachtet werden. Bei der Anmietung eines Ersatzfahrzeugs ist der Geschädigte der alleinige Vertragspartner des Autovermieters

und hat für die gesamten Kosten aufzukommen. Gerade bei längeren Reparaturzeiten kann dies zu nicht unerheblichen Kosten führen, die ggf. nur teilweise

von dem Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers übernommen werden.

Überlegenswert ist es daher auch, eventuell von der Anmietung eines Ersatzfahrzeugs abzusehen und statt dessen den Nutzungsausfall gemäß der oben genannten

Tabelle in Anspruch zu nehmen. Dies empfiehlt sich vor allem auch dann, wenn die Haftungsfrage unklar ist oder es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um ein

älteres Modell handelt. Die Haftpflichtversicherung übernimmt dann nur Mietwagenkosten anteilig der Haftungsquote bzw. nur die sog. "Vorhaltekosten", d.h.

tagesanteilige Steuern, Versicherung, Kapitalverzinsung.

Ehescheidung und Zugewinnausgleich, neue Entscheidung des Bundesgerichtshofes

Im Ehescheidungsverfahren haben die Ehegatten den jeweiligen Vermögenszuwachs bzw. die Vermögensminderung auszugleichen. Maßgeblich hierfür ist grundsätzlich der Vermögensstand im Zeitpunkt der Eheschließung (Anfangsvermögen) und der Zustellung des Ehescheidungsantrages beim anderen Ehegatten (Stichtag zur Feststellung des Endvermögens). Jeder Ehegatte hat gemäß § 1379 BGB einen diesbezüglichen Auskunftsanspruch gegenüber dem anderen bezogen auf den jeweiligen Zeitpunkt.

In einer aktuellen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof nun klargestellt, dass sich dieser Anspruch hinsichtlich des Endvermögens auch auf möglicherweise vorgenommene illoyale Vermögensminderungen vor dem Stichtag erstrecken kann (BGH Beschluss vom 15.08.2012 - XII ZR 80/11).

Im aktuellen Fall lebten die Eheleute seit dem Jahre 2007 getrennt, im Jahre 2009 wurde die Ehescheidung rechtshängig. Bereits im Jahre 2004 erhielt der Ehemann einen hohen Abfindungsbetrag von 1. Mio. Euro. Der Bundesgerichtshof hat klargestellt, dass die Ehefrau auch einen Auskunftsanspruch über den Verbleib dieses Betrages hat, sofern sie konkrete Anhaltspunkte dafür vortragen kann, dass der Ehemann diesen Vermögenswert vor dem Stichtag zur Berechnung seines Endvermögens "bei Seite geschafft" hat.

Sofern der (Auskunfts-) Antrag auf Zugewinnausgleich nicht bereits mit dem Ehescheidungsantrag gestellt wird, ist weiterhin zu beachten, dass dieser in drei Jahren ab Rechtskraft der Ehescheidung verjährt.

Ehevertrag

- heut zu Tage ein Muss? (Teil 1)

Nach dem sich nun im letzten Jahr so viele prominente Ehepaare getrennt haben, mag sich der eine oder andere fragen, brauch ich einen Ehevertrag. Die eindeutige Antwort: JEIN.

Tatsache ist, dass der Gesetzgeber für den Fall von Trennung und Scheidung schon einiges geregelt hat. Herausragende Punkte sind der Unterhalt und der Versorgungsausgleich. Der Versorgungsausgleich (Ausgleich der während der Ehezeit erworbenen Rentenanwartschaften) wird automatisch bei einer Scheidung vorgenommen. Ist ein Ehegatte bedürftig, weil einer der gesetzlichen Unterhaltstatbestände vorliegt und zahlt der andere keinen Unterhalt, kann mittels Unterhaltsklage die Höhe des Unterhaltes vom Gericht festgesetzt werden.

Die Eheleute können aber auch, entweder vor Eheschließung oder auch danach, diese Punkte mittels eines Ehevertrages klären. Bedeutsam ist vor allem der völlige Ausschluss von Unterhalt und Versorgungsausgleich. Und hier lässt sich wirklich nicht einheitlich sagen, ein Ehevertrag ist günstig oder eben nicht.

Geht man, wie der Gesetzgeber bei seinen gesetzlichen Regelungen, von der immer noch überwiegenden "Hausfrauen- oder Geringverdienerehe" wegen Kinderbetreuung aus, könnte man allenfalls dem Ehemann einen Ehevertrag anraten, keinesfalls der Ehefrau. Denn sie muss gleich zwei Benachteiligungen hinnehmen: Aufgrund der Kindererziehung hat sie in der Regel einen geringeren Verdienst und damit verbunden auch die geringeren Rentenansprüche. Wurde mittels Ehevertrag ein Ausschluss von Unterhalt und Versorgungsausgleich vereinbart, verbleibt es bei diesen Nachteilen, gegenüber der gesetzlichen Regelung bedeutet dies eine erhebliche Schlechterstellung. Man kann nur dringendst davon abraten.

Einen Ausschluss von Versorgungsausgleich und/oder Unterhalt kann hingegen für Eheleute, die beide beruftstätig sind, ähnliche Einkommen, keine Betreuungsaufgaben von Kindern oder anderen Verwandten übernommen haben, vernünftig sein. Hier bestünde, wenn es bei diesen Voraussetzungen bleibt, ohnehin kein Anspruch auf Unterhalt und der Versorgungsausgleich beläuft sich auf geringe Beträge. Mithin besteht eigentlich auch kein Regelungsbedarf. Der besteht erst, wenn sich die Situation ändert, z.B. bei der Geburt eines Kindes, dessen Betreuung einer der Ehegatten übernimmt, der eine Ehegatte arbeitslos oder krank wird. Hat man mittels Ehevertrag dann auf diese Ansprüche verzichtet, kann man sie dann auch nicht mehr geltend machen. Es sei denn, man hat in den Ehevertrag die Bedingung hereingenommen, dass bei Eintritt bestimmter Umstände, z.B. Geburt eines Kindes, der Ausschluss nicht mehr wirksam ist. Hier gilt es zu überlegen, welche Risiken die Ehegatten durch einen Ehevertrag vom Ausschluss herausgenommen wissen wollen und bei welchen sie sagen, hier handelt es sich um ein allgemeines Lebensrisiko, das nicht durch eine Ehe aufgefangen werden soll, z.B. der Eintritt der Arbeitslosigkeit oder Krankheit.

Ein Ausschluss des Versorgungsausgleiches kommt auch bei einer Ehe zwischen einem freiberuflich tätigen und einem verbeamteten oder rentenversicherungspflichtigen Gatten in Betracht. Der eine hat gar keine Rentenanwartschaften, sich möglicherweise aber anderweitig für das Alter abgesichert, der andere müsste beim Scheitern der Ehe die in der Ehezeit erworbenen Anwartschaften mit dem anderen teilen. Hier kann mit einem Versorgungsausgleichsausschluß in einem Ehevertrag diese "Schieflage" beseitigt werden.

Bei Ehen im fortgeschrittenem Alter kann ein ehevertraglicher Versorgungsausgleichs- und Unterhaltsanspruch ebenfalls sinnvoll sein. Typisches Beispiel: Älterer Herr heiratet Frau, die in einer früheren Ehe die zwischenzeitlich erwachsenen Kinder betreut hat und deshalb über nur geringe Rentenanwartschaften verfügt. Scheitert die Ehe nach einigen Jahren, ist sicherlich die Höhe des Versorgungsausgleiches in der Regel nicht dramatisch, aber der Ehemann kann u.U. auf aufstockenden Unterhalt wegen Alters in Anspruch genommen werden, wenn nicht die Inanspruchnahme eine besondere Härte darstellt, obwohl er für die geringe Rente der Ehefrau überhaupt nicht ursächlich war. Hat der Ehemann möglicherweise schon eine gescheiterte Ehe und damit einen durchgeführten Versorgungsausgleich hinter sich, ist es gut möglich, dass seine eigene Rente sich dicht am Sozialhilfe-Niveau bewegt.

Ein weiterer wichtiger Bereich, der in einem Ehevertrag geregelt werden kann, ist der Güterstand. Die Frage, ob die Eheleute den Güterstand der Gütertrennung oder aber die Zugewinngemeinschaft wählen wollen. Bei der Gütertrennung verbleibt das persönliche Eigentum bei dem, der es mit seinen finanziellen Mitteln erworben hat. Bei der Zugewinngemeinschaft wird bei Scheidung die Differenz zwischen Anfangs- und Endvermögen der Ehegatten aufgeteilt. Auch hier kann man keine generelle Empfehlung geben, sondern muss die spezielle Lebenssituation berücksichtigt werden. Für die oben erwähnte "Hausfrauen- und Geringverdienerehe" ist im allgemeinen die Zugewinngemeinschaft der richtige Güterstand, ein Ehevertrag ist also nicht nötig, da der Gesetzgeber diese als die Regel ansieht. Nur wenn Gütertrennung vereinbart werden soll, z.B. weil Vermögen vor den Gläubigern eines Ehegatten geschützt werden soll, ist ein Ehevertrag notwendig.

Bei den vorstehenden Angelegenheiten ist bei den allermeisten Ehen eigentlich kein Ehevertrag notwendig, im Zweifelsfalle ist alles gesetzlich geregelt. Das bedeutet aber nicht, dass auch in einer "Otto-Normal-Verbraucher-Ehe" ein Ehevertrag keinen Sinn machen würde. Vieles lässt sich über einen Ehevertrag für den Ehealltag, aber auch für den Fall einer Trennung regeln. Lesen Sie bitte Beispiele für mögliche Regelungen in Eheverträgen im zweiten Teil des Betrages "Ehevertrag - heut zu Tage ein Muss? "

Denkbar wären hier Einigungen über den Verbleib einer der Ehegatten in der Ehewohnung, der gemeinsamen Eigentumswohnung oder dem Eigenheim. Gerade hier besteht häufig ein großer Regelungsbedarf, den man, wenn es erst einmal gekracht hat, häufig einvernehmlich nicht mehr bewältigen kann. Wer muss ausziehen, in welcher Höhe zahlt der im gemeinsamen Haus verbleibende an den anderen eine Nutzungsentschädigung. Findet man bei der Trennung keine einvernehmliche Regelung, führt dieses bei gemeinsamen Eigentum zu einer, wirtschaftlich in der Regel katastrophalen, Teilungsversteigerung.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zum Thema Ehevertrag

Mit Urteil vom 6. Februar 2001 - 1 BvR 12/92 - hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass ein Ehevertrag die Rechte aus Art. 2 Abs. 1 GG (jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt) i.V.m. Art. 6 Abs. 4 GG (jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft) sowie aus Art. 6 Abs. 2 GG (Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft) verletzen kann.

In dem für das Urteil zugrunde liegendem Fall hatte eine Schwangere vor Eheschließung in einem Ehevertrag auf nachehelichen Ehegattenunterhalt verzichtet und ihren zukünftigen Ehemann von Unterhaltsansprüchen des gemeinsamen Kindes über DM 150,- monatlich freigestellt. Das BverfG hat der Ehefrau ein Recht auf Schutz vor unangemessener Benachteiligung durch den Ehevertrag gem. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 6 GG zu erkannt.

1. Zwar haben die Gerichte grundsätzlich den in einem Vertrag zum Ausdruck gebrachten Willen der Vertragsparteien zu respektieren, "... bei besonders einseitiger Lastenverteilung und einer erheblichen ungleichen Verhandlungsposition der Vertragspartner muss das Recht jedoch auf die Wahrung der Grundrechtspositionen beider Vertragspartner hinwirken, um zu verhindern, dass sich für einen Vertragsteil die Selbstbestimmung in Fremdbestimmung verkehrt. ... Der Staat hat der Freiheit der Ehegatten, ihre ehelichen und rechtlichen Beziehungen durch Vertrag zu gestalten, dort Grenzen zu setzen, wo der Vertrag nicht Ausdruck und Ergebnis gleichberechtigter Lebenspartnerschaft ist, sondern eine einseitige Dominanz eines Ehepartners widerspiegelt."

Im konkreten Fall hatte der Ehemann eine Eheschließung von dem Abschluss eines Ehevertrages mit dem darin enthaltenen Unterhaltsverzichts abhängig gemacht. Die Ehefrau hatte, um eine uneheliche Geburt zu vermeiden, dem zu gestimmt.

Hierin hat das BverfG eine erkennbare einseitige Lastenverteilung zu Ungunsten der Frau, auch in Verbindung mit der bestehenden Schwangerschaft gesehen. "Eine Situation von Unterlegenheit ist regelmäßig anzunehmen, wenn eine nicht verheiratete Frau schwanger ist und sich so vor die Alternative gestellt sieht, in Zukunft entweder allein für das erwartete Kind Verantwortung und Sorge zu tragen oder durch Eheschließung den Vater in die Verantwortung einzubinden, wenn auch um den Preis eines mit ihm zu schließenden, sie aber stark belastenden Ehevertrages".

Für die Feststellung einer einseitigen Lastenverteilung kommt es allerdings nicht nur auf eine Schwangerschaft an, sondern auch auf die Vermögenslage der Schwangeren, ihrer beruflichen Qualifikation und Perspektive, die geplante Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit in der Ehe. Ergibt sich daraus, dass die schwangere Ehefrau bei Abschluss des Ehevertrages im Gesamtbild nicht einseitig die Lasten zu tragen hat, können auch Abreden von gesetzlich garantierten Rechten wirksam sein. Soll aber die Ehefrau sich der Kinderbetreuung und Haushaltsführung vorrangig widmen, bedeutet der Verzicht auf nachehelichen Unterhalt eine eindeutige Benachteiligung. Die Eheschließungsfreiheit bedeutet nicht die Möglichkeit "zur unangemessenen einseitigen vertraglichen Interessendurchsetzung".

2. Die den Eltern in Art. 6 Abs. 2 GG zugewiesene Verantwortung für die Erziehung und Pflege stellt ein Grundrecht im Interesse der Kinder dar. Damit hat das Kind "bei nachhaltiger Gefährdung des Kindeswohls ... als Grundrechtsträger Anspruch auf Schutz des Staates vor verantwortungsloser Ausübung des Elternrechts".

Zur Elternverantwortung gehört die Sorge um einen angemessenen Unterhalt für das Kind als auch die Sicherstellung seiner Betreuung. "Soll nach dem Elternwillen bei einer Scheidung ein Elternteil die alleinige Sorge für das gemeinsame Kind tragen und es betreuen und vereinbaren die Eltern darüber hinaus eine Freistellung des anderen Elternteils vom Kindesunterhalt durch den Betreuenden, werden sie ihrer Verantwortung dem Kinde gegenüber nicht gerecht und gefährden dessen Wohl, wenn dadurch eine den Interessen des Kindes entsprechende Betreuung und ein angemessener Barunterhalt nicht mehr sichergestellt sind. ... Wird der Kindesunterhalt ... nur deshalb in nachhaltiger Weise eingeschränkt, weil zumindest ein Elternteil sich der Sorge um sein Kind auch finanziell entziehen will, ist dies keine elterliche Interessenwahrnehmung für das Kind mehr."

Ein ehevertraglicher Unterhaltsverzicht für den betreuenden Elternteil und den des Kindes ist damit unwirksam, so der Unterhalt nicht durch eigene Einkünfte oder Vermögen bestritten werden kann.